Familie Badt

Urgroßeltern Emma und Gottlieb Gamper

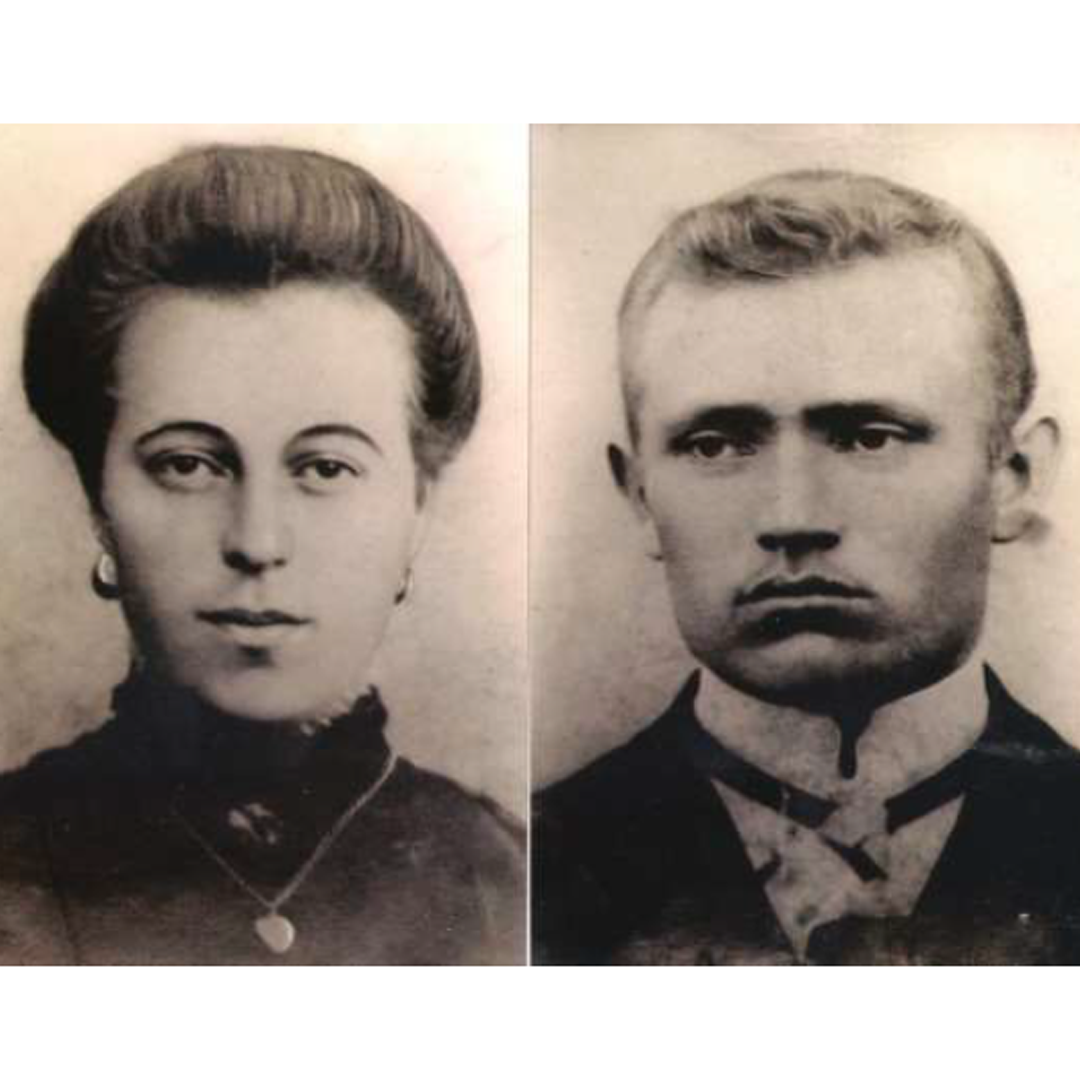

Urgroßeltern Olga und Heinrich Falkenstern

Die Ahnen mütterlicherseits von Wladimir Badt sind auf der Krim, unweit der Stadt Dschankoj geboren und groß geworden. Im August 1941 wurden auch sie erst nach Stawrpol im nördlichen Kaukasus gebracht und dann weiter nach Kasachstan deportiert. Zu seiner Familiengeschichte verfasst Wladimir zurzeit ein Buch. In einem Kapitel behandelt er die Deportation aus der Krim, das im Folgenden als Auszug vorliegt:

„Внимание говорит москва, говорит москва!

Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра,

без всякой объявление войны,

германские войска напали на нашу страну…“

„Achtung es spricht Moskau, es spricht Moskau!

Heute, dem 22 Juni, um 4 Uhr morgens,

hat ohne jegliche Kriegserklärungen,

das deutsche Militär unser Land überfallen…“

Am Abend des Vortages verklangen in vielen Großstädten die Walzer spielenden Blasmusikorchester, welche an den Abschlussbällen der Schulabsolventen teilnahmen. Einige Jugendliche, die gestern noch ihren Abschluss feierten, begrüßten schon heute früh den Sonnenaufgang. An jenem Morgen kam die Sonne um Punkt 3 Uhr 45 über den Roten Platz in Moskau hervor und in Leningrad schienen die Weißen Nächte. Wie auch alle anderen Schüler, hatten meine Großeltern auf der Krim gerade ihre Sommerferien.

Eines warmen Augusttages, Großvater Heinrich war mit seinen Jungs wieder auf der Straße Weintrauben pflücken, rief ihr Vater –Puba, wir missat geh‘… (Jungs, wir müssen gehen…). Großvater hat es förmlich den Appetit erschlagen.

Tatjana Jazydzhi (Татьяна Давыдовна Языджи). Tante Tanja, wie sie genannt wurde, war ein langjähriger guter Freund der Familie. Sie war Chefärztin eines Krankenhauses in der Stadt Simferopol und Karaitin von Nationalität. Die Karaiten (Караимы) sind eine jüdische Minderheit innerhalb der Turkvölker auf der Krim und im Kaukasus. Ihr Medizinstudium schloss sie noch vor dem ersten Weltkrieg in Odessa ab. Ihr Kommilitone war ein Cousin und Namensfetter meines Urgroßvaters Dr. Gottlieb Gamper. (Готлиб Яковлевич Гампер- Sohn von Jakob Gamper, dem älteren Bruder von Ur-Urgroßvater Heinrich). Früher besuchten sie sich öfters und so kam es das Großtante Frieda in der Zeit, wo sie in Simferopol war, auch wieder bei Tante Tanja hauste. Tränenübergossen kam Frieda in ihr Büro und erzählte vom Geschehenen. Tanja sperrte sie in ihrem Büro ein und sagte–жди меня здесь! (warte hier!).

Kurze Zeit später kam sie wieder und bestätigte die Information; Alle Deutschen sollten sich unter Androhung von Arrest sammeln und bereitsein innerhalb von 24 Stunden evakuiert zu werden. Daraufhin bot Tante Tanja Frieda an erst bei ihr zu bleiben, bis der Krieg vorbei sei. Das Schicksal der Karaiten, Juden, Tataren, Armenier und Griechen auf der Krim konnte sie ja zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen. Frieda hörte nicht auf zu weinen. Da stand Tante Tanja auf, drückte ihr Geld in die Hand und sagte ihr, sie müsse zum nächsten Bahnhof

laufen, wo sie mit einer Fahrkarte so schnell wie möglich nach Hause gelangen müsste. Sie musste sich nur beeilen. Am Bahnhof traf Frieda auf ihre entfernter Verwandte Hedy Huber. Zusammen fuhren sie mit dem Zug die ganze Nacht über bis Hedy an einem Bahnsteig ihre Familie sah. Großtante Frieda bemerkte bei den vielen Menschen, die sich bereits versammelten, ihre zu spät, als der Zug wieder in Fahrt kam. So fuhr sie bis zur nächsten Station nach Kolaj. Dort stand eine riesige Kolonne von Lastenwagen, allesamt mit Militärkennzeichen, bereitgestellt für den Krieg. Einer der jungen Fahrer, ein ehemaliger Arbeitskollege ihres Bruder Woldemar, nahm sie auf der Ladefläche mit zurück. –Вам повезло (Ihr habt Glück), sagte er wehmütig –Вас на восток везут. А нам надо на запад… (euch bringt man in den Osten. Wir müssen in den Westen…)

Der Zug ihrer Familie stand noch so, als hätte er auf sie gewartet. Frieda sollte noch schnell ihren Bruder holen, bat der Fahrer, er wollte sich von ihm verabschieden. Diesen Wunsch konnte sie ihm leider nie erfüllen. Großtante Gerda hatte zu der Zeit einen Freund gehabt. Auch er kam an die Front und fiel direkt am Anfang.

Überall versammelten sich große Menschenmaßen an den Bahnsteigen der Region. Zwischen ihnen standen uniformierte NKWD-Soldaten, die für den Abtransport der Menschen zuständig waren. Riesige Züge mit Viehwagons wurden bereitgestellt. Jeder durfte höchsten 25 Kg mitnehmen. Wenn die Koffer zu groß waren, wurden den Menschen ihre Sachen ohne Vorwahrung einfach abgenommen und aus dem Zug geschmissen. Urgroßmutter Olga Falkenstern packte ein wenig Essen mit ein, hauptsächlich Kohl, was lange haltbar war, ihre Papiere und ein paar Fotographien, mehr nicht. Warum sie gehen mussten, verstand Großvater zu dem Zeitpunkt nicht. Er warf einen letzten Blick in die Wohnung, seine Schultasche hing an gewohnter Stelle, an der Wand- dann gingen auch sie zum Bahnsteig. Zusammengepfercht in den Viehwagons begann ihr Leidensweg aus der Heimat in die Fremde. Wohin genau wusste keiner.

Erst ging es in den Nordkaukasus, in die Region von Stawropol. Auf dem Weg dahin musste der Echelon vor der Stadt Donezk im Osten der Ukraine halten. Die Menschen wurden ab und zu mal aus ihren Käfigen gelassen um frische Luft zu schnappen. In der Ferne sah man schwarze Rauchschwanden über der Stadt und hörte Kämpfe. Die Front kam immer näher. Die Lokomotive musste umrangieren und der Zug schlug einen anderen Weg ein. Einige Kilometer weiter hielt er aber wieder, erinnerte sich mein Großvater. Es wurde Alarm ausgerufen – Тревога! (Trewoga!)

Schnell öffneten die Soldaten die Rolltore der Wagons und rissen die Menschen aus dem Zug. Bei einem Blick nach oben ließen sich zwei deutsche Bomber erkennen, die langsam über dem Zug drehten. Je tiefer sie flogen, desto lauter hörte man ihre Motoren. Die Menschen rannten los, schrien und winkten mit ihren weißen Unterhemden um den Piloten der Flieger zu zeigen, dass dies kein Militärzug sei. Nach ein paar angespannten Minuten, die einer Ewigkeit glichen, drehten die Flugzeuge jedoch wieder ab.

Am nächsten Bahnhof wurden Flakgeschütze bereitgestellt. Bedient wurden diese von ganz jungen Mädchen, die sich freiwillig an die Front gemeldet hatten. In etwas zu groß geratenen Uniformen und Helmen, positionierten sie die Geschütze, ein wenig ungeübt, doch voller Heldenmut, in eine bestimmte Richtung.

An jeder Haltstelle machte sich Urgroßvater Heinrich Notizen um den Weg, wie er damals dachte, nach dem Krieg wieder zurückzufinden. In einem Ort gab es ein besonders hohes Aufkommen an Militär; Soldaten, Panzer, Bomben- alles für die Front. Als Urgroßvater wieder Notizen machten wollte, wurde er von einem Offizier bemerkt. Mit zwei Soldaten kam er zu ihm und fragte ihn, was er denn da macht. Er antwortete ihnen. Daraufhin musste er seine Papiere vorzeigen und die letzte Seite seiner Notizen aus dem Block reißen. Die Kinder tobten unterdessen zwischen den Zügen. Da kamen sie plötzlich an einen Wagen voller verletzter Soldaten vorbei. Sie lagen in ebenso einem Viehwagon und das Rolltor war offen. Der Anblick war grausam, erzählte Großvater. Manche hatten schwere Kopfverletzungen, anderen fehlte ein Arm oder ein Bein. Die Kinder erschraken erst, aber die Soldaten waren sehr freundlich und hatten fetten Brei. Hungrig wie sie waren kletterten sie auf den Wagon. Manche der Soldaten konnten nicht mehr richtig essen, da gaben sie ihre Portion den Kindern. Zufrieden verschlagen sie alles. Die Soldaten lachten nur und gaben ihnen mehr.

Da die Front sich schnell näherte herrschte ein gewaltiges Chaos zwischen Militärzügen und Evakuierten auf den Schienen. An einer Stelle war die Weiche falsch gestellt und der Zug bremste ab um zurück zu rangieren. Als der Kohlewagen hinter der Lok und die sich dahinter befindenden Wagons gefüllt mit Stroh auf der Weichenstelle befanden, raste auf der parallelen Schiene ein weiterer Zug herbei. Er schaffte es nicht bremsen. Mit voller Wucht krachte er in die mit Kohle und Stroh beladenen Wagons und entgleiste. Drei Männer die es sich ganz vorne auf dem Stroh bequem gemacht hatten, starben bei dem Unglück.

Auch der Zug der Gampers verunglückte. An einer Stelle stieß er frontal mit einem anderen zusammen. Die beiden Lokomotiven richteten sich beim Aufprall gegenseitig vertikal nach oben auf und mehrere Wagons entgleisten. Grausam war der Anblick des Unfallortes mit verbogenem Eisen, zerfetztem Holz und sehr viel Blut. Es gab viele Tote und Verletzte. Manche Holzbalken der Wagons durchbohrten förmlich einige Menschen. Aber alle Mitglieder der Familie Gamper blieben unversehrt. Sie befanden sich glückerweise zu dem Zeitpunkt in den hinteren Wagons.

Heil in Stawropol angekommen, wurden sie von einigen Einheimischen abgeholt.

Mit einem Pferdewagen ging es in ein Dorf, berichtete Großvater Heinrich weiter. Der Kaukasier, der sie mitnahm, war sehr gesprächig und nett zu der Familie. –Für wen soll ich kämpfen? sagte er zu meinem Urgroßvater –von der Kolchose habe ich nur eine alte fetzige Strickjacke. Sollen die Deutschen ruhig herkommen. Vielleicht bringen sie hier mehr Ordnung rein…

Als die Wehrmacht später tatsächlich Stawropol besetzte, säuberten sie die Region grausam von Juden. Da die Lager überfüllt waren, hoben sie überall große Löcher aus und trieben die Menschen dort rein. Junge, Alte, Männer, Frauen, Kinder, einfach alle und schossen mit Maschinengewehrsalven auf sie, bis keiner mehr schrie oder stöhnte. Dann wurde das Loch zu gegraben. Die Erde allerdings war so von Blut getränkt, dass sie sich rot färbte und eine gewaltige Maße an Fliegen darüber kreisten. Solche Orte gab es überall in der von Deutschen okkupierten Zone der Sowjetunion. Der Größte unter ihnen, Babij Jar (Бабий Яр), befindet sich unweit von Kiew.

Die ausgesiedelten Krimdeutschen halfen den Einheimischen eine Ernte einzuholen, dann ging es für sie nach drei Monaten weiter, wieder in Viehwagons, wieder in die unbekannte Ferne. Erst jetzt wurde offiziell von einer Deportation gesprochen. Die Einheimischen Stawropols verabschieden sie alle äußerst herzlich und gaben ihnen reichlich Essen mit auf dem Weg.

Über Min. Wody, Grosny, Machatschkala, dann am Ufer des kaspischen Meeres entlang ging es für die Familie Gamper bis nach Baku. Von dort aus sollte es übers Meer mit einem großen Frachter nach Krasnowodsk gehen. Am späten Nachmittag gingen alle an Bord, berichtete Großtante Frieda. Das Schiff war überfüllt mit Menschen. Es gab für niemanden richtig Platz. Einige mussten stehen, andere konnten sitzen oder liegen. Um Mitternacht kam plötzlich auf hoher See, ein anderes Schiff mit grellen Scheinwerfern und permanenten Fanfarenhupen direkt auf sie zu. Laut schimpfend drehte der Kapitän des Frachters haarscharf nach rechts ab und entkam so einem Zusammenstoß mit dem anderen Schiff. Die Gampers befand sich am Heck des Schiffes, wo sie eine große Welle des Meerwassers ergriff. Nach dem missglückten Rammmanöver drehte auch das andere Schiff ab. Sie liefen unversehrt am anderen Ende des Kaspischen Meeres, in ihrem Zielort ein. In Krasnowodsk lagen sie dann eine Woche unter offenen Himmel bis es mit dem Zug wieder weiterging über Aschchabad, Buchoro, Samarkand, Taschkent, Tschimkent, Ksyl-Orda nach Kustanai. Eine weitere Woche waren sie dann mit einem Pferdeschlittengespann unterwegs ins Dorf Dolinka im Gebiet (Oblast) von Kustanai. Es war bereits der 9. Januar 1942 gewesen. Die fünfzehn Köpfige Familie Gamper wurde in einer Erdhütte mit zwei Zimmerchen untergebracht.

Der Weg der Familie Falkenstern verlief ein wenig anders. Sie hatten das Glück nicht übers Meer, sondern durchgehend weiter mit dem Zug transportiert zu werden. Sie kamen in die Stadt Koktschetaw in Nordkasachstan. Wieder wurden sie von einigen Einheimischen auf Pferdewagen abgeholt. Die sechsköpfige Familie nahm ein alter Kasache mit sich. Er war nicht unfreundlich, sprach jedoch kein Wort russisch und brabbelte immer nur was auf Kasachisch. Mehrmals versuchte ihn Urgroßvater zu fragen wohin es hinging. Doch der Kasache sagte daraufhin immer nur –Tendyk, Tendyk (Тендык). Dass der Ort, ein kleines kasachisches Dorf, so hieß, hatte Urgroßvater Heinrich zu dem Zeitpunkt nicht verstanden. Als sie dann an einem von Russen bewohnten Dorf, Andrejewka (bei Ruzajewka) vorbeikamen, stieg Urgroßvater mit einem Mal ab und nahm seine Familie mit. Was sollten sie dort, wo sie keiner verstehen konnte. Der Kasache schimpfte laut auf Kasachisch, winkte mit der Hand und fuhr weiter. Von den Einheimischen in Andrejewka wollte allerdings keiner auch nur irgendwelche „Faschisten“, wie sie damals immer sagten, bei sich auf-nehmen. Also mussten sie weiter in den nächsten Ort namens Sterlitamak gehen. Es war Ende Oktober und es lag bereits etwas Schnee. Alle Russlanddeutschen dort (unter ihnen waren viele Wolgadeutsche) mussten am Rande des Dorfes sich schnell selbst eigene Erdhütten bauen bis endgültig der Winter einbrach.

Des Weiteren standen sie alle unter „Kommendatur (под комендатурой)“. Das heißt, sie durften ihr Dorf, wo sie untergebracht waren, nicht einfach so verlassen und mussten sich Tagtäglich im Kommandantenbüro melden, dass dieser sah, dass sie alle noch da waren. Ihre Heimatorte werden sie alle nie wieder gesehen haben…

Als ich im Sommer 2012 mit meiner Mutter das Dorf Koltomak aufsuchte, war die Krim längst nicht mehr dieselbe gewesen. Die Dörfer waren allesamt verarmt. Die Enteignungen, Deportationen, der Krieg und der anschließende Zusammen-bruch der Sowjetunion 1991 hinterließen sichtlich Spuren. Im Dorf Koltomak gab es kaum nichtbeschädigte Häuser. Die meisten hatten Löcher in den Dächern. Aber den Hausherren kümmerte das nicht. Sie stellten bei Regen einfach nur Eimer hin. Alles war überall bereits zugewachsen. Eine Kolchose gab es nicht mehr und Landwirtschaft wurde im Grunde auch keine mehr so richtig betrieben. Einige Wenige hatten nur einen kleinen Garten vor ihren Häusern angelegt. Ein paar kleine Kinder spielten auf dem staubigen Boden. Ihre Hände waren dunkel, dunkel braungebräunt, wie es einst die Hände meiner Großeltern waren. Die Einheimischen wussten sofort genau wer wir waren und das hier einst mal Deutsche lebten. Wie ich später herausgefunden habe, lebte einige Monate im Jahr 1939 sogar der Onkel (der Bruder des Vaters) von der berühmten sowjetischen Schlagersängerin Anna German in Koltomak. Von den jetzigen Bewohnern wollte allerding keiner mit uns sprechen. Sie drehten sich alle weg. Sie dachten wohl die alten Herren würden wiederkommen und ihnen ihr Land wieder wegnehmen wollen. Doch sowas hatten wir natürlich nicht im Sinn. Was sollten wir heute auch dort? Ich wollte es nur mit meinen eigenen Augen mal sehen, die verlorene Heimat meiner Vorfahren. Lediglich eine sehr alte, kranke Frau kam hustend, langsam von ihrem Grundstück auf uns zu. Sie waren während des Krieges Flüchtlinge aus Weiß-russland gewesen und wurden nach Koltomak gebracht, erzählte sie. Sie bekamen die verlassenen Häuser und Wohnungen unserer Vorfahren. Als sie hier ankamen, fühlten sie sich wie im Paradies, fuhr die Frau fort. Die verlassenen Kolchosen der Deutschen waren sehr reich und einige Ernten waren bereits eingefahren. Die Häuser hatten große Tore, waren vollausgestattet und möbliert. In den Küchen gab es sogar noch Lebensmittel. Alles war für sie und alles durften sie behalten. Während der Besatzung wurde das Haus von Ur-Urgroßvater Heinrich Gamper, weil es das größte im Ort war und zu Zeiten der Kolchose als Dorfrat (Dorfsowjet) diente, von den Deutschen als Stab genutzt. Als die Rote Armee wieder zurückkam, wurde es deshalb von Panzern beschossen und zerrstört. An dieser Stelle gibt es bis heute nur ein großes Loch.

Großvater Heinrich auf dem Arm seiner Mutter

Kinder der Urgroßeltern Gamper im Jahr 1995